| |||

Данте Алигьери

Данте

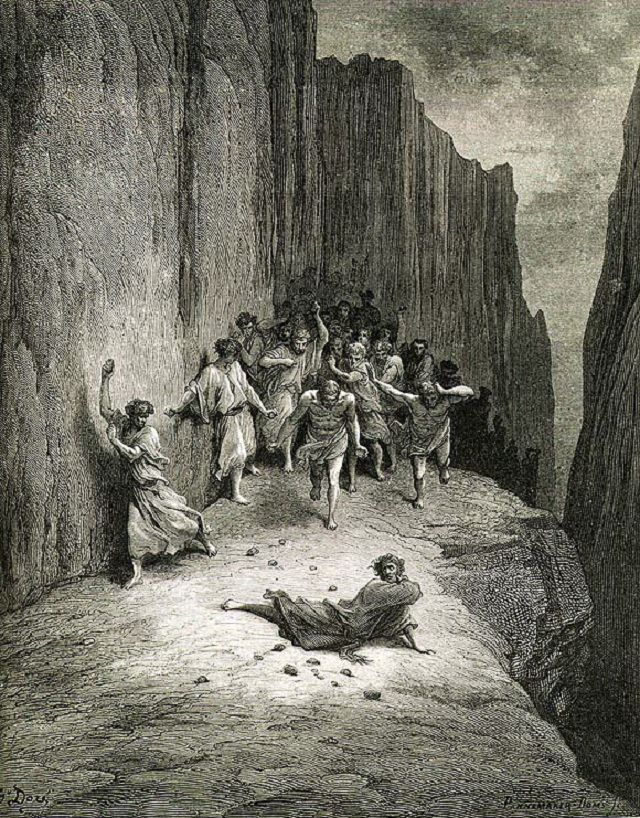

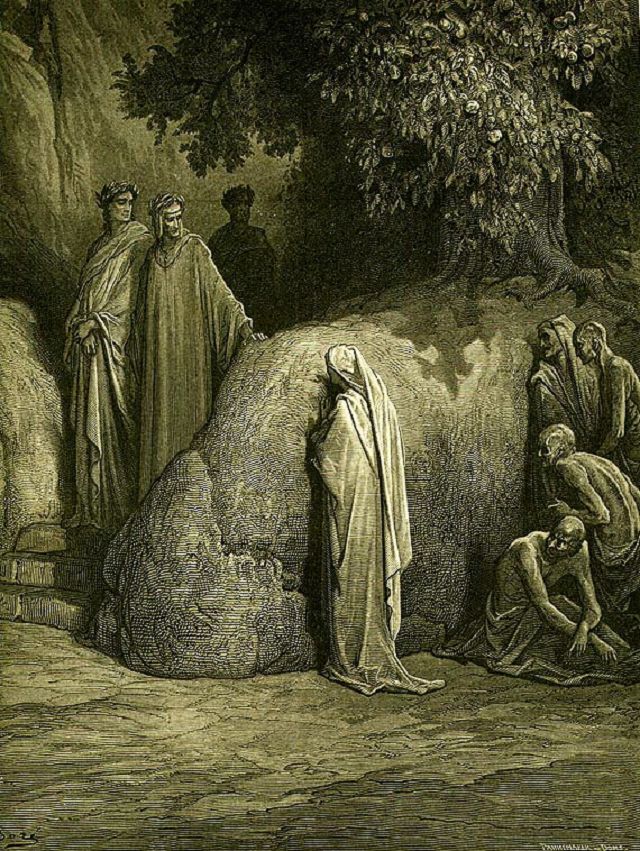

Божественная комедия Перевод с итальянского А. Эфроса, М. Лозинского. Вступительная статья Б. Кржевского. Примечания Е. Солоновича, С. Аверинцева, А. Михайлова, М. Лозинского . Иллюстрации Гюстова Доре. Б. Кржевский. ДАНТЕ